Utopische Räume

9. Mai 2019

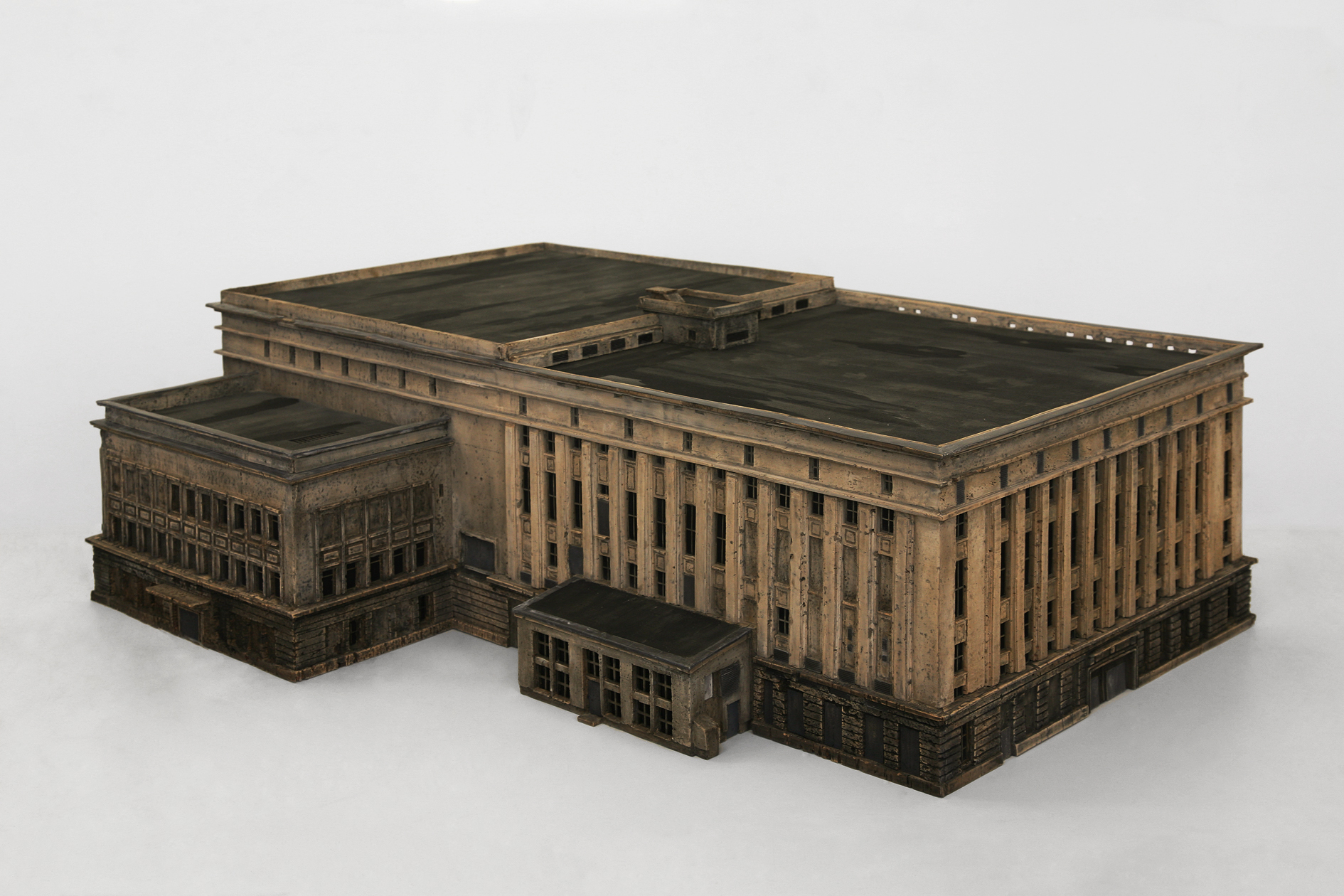

© Philipp Topolovac

9. Mai 2019

Bloß nicht nervös werden. Selbstbewusst auftreten. Den Augen des Türstehers standhalten. Und dann hinein – in den Club: In die vom Bass wummernden, schummrigen Hallen. Hier geht es mehr als um paar Stunden Tanzen. Bis zum Bersten ist das Mysterium des Techno-Clubs mit Erwartungen, Hoffnungen und Bedeutung aufgeladen, seit jeher sind die umfunktionierten Fabrikhallen, Hinterzimmer und Kellergewölbe von Berlin bis Detroit, von Tbilissi bis Mexico City geheimnisvolle Vehikel für Selbsterfahrung und Initiationsriten, für drogenschwangere Wahrnehmungsexperimente und rhythmische Selbsthypnose. Aber auch abseits der Tanzfläche selbst sind Clubs Räume, in denen andere Regeln gelten als außerhalb: Die Tür trennt die Eingeweihten vom Rest der Gesellschaft, lässt im Inneren Gleichheit regieren. Clubs sind Dreh- und Angelpunkte einer nächtlichen Gegenwelt – und damit, um ein oft strapaziertes Wort zu bemühen: Heterotopien.

Nicht verwunderlich also, dass der Club – und allen voran die offizielle Zentrale der weltumspannenden Techno-Kultur, das Berliner Berghain – auch in der Kunst ein beliebtes Thema ist. Zwischen beiden Welten gibt es zahlreiche Überschneidungen. Schon seit den 90er Jahren, der Blütezeit der Berliner Clubszene, zogen die Tanzflächen der Stadt Künstler*innen und Kreative magisch an.

Rainald Goetz schrieb in seinem Buch Rave über das »Leben im Inneren der Nacht«, der Fotograf Wolfgang Tillmans begann seine Karriere mit Porträts der Raver-Szene, die die innige Gemeinschaft und Solidarität innerhalb der Szene fassbar machte. Außerhalb von Berlin setzte etwa Mark Leckey der britischen Dance-Szene mit seiner legendären Found-Footage-Collage Fiorucci made me hardcore (1999) ein Denkmal, das mit seiner repetitiven Soundkulisse das exzessive Lebensgefühl einer Generation mit Borrough'schem Stream of Consciousness zusammenbrachte.

Abseits der Tanzfläche sind Clubs Räume, in denen andere Regeln gelten als Außerhalb: Die Tür trennt die Eingeweihten vom Rest der Gesellschaft

Die oft strenge und willkürliche Türpolitik, die immer wieder als Voraussetzung für unbeschwertes Feiern beschworen wird, scheint allem demokratischen Denken radikal entgegengesetzt zu sein

Die Liste ließe sich beliebig verlängern, und selbst in den deutschen

Pavillon in Venedig hat der Dancefloor Einzug gehalten: So brachte Hito

Steyerl in Factory of the Sun 2015 Tänzer gegen den Kapitalismus in

Stellung. Anne Imhofs Performance Faust von 2017 bezog sich nicht

zuletzt auf die Mode und Ästhetik von Clubkids – und machte in ihrer

cool-ironischen Selbstbespiegelung hinter bellenden Wachhunden vor allem

auch deren Widersprüche deutlich.

Denn Widersprüche gibt es

viele am vermeintlichen Hort der Gegenkultur. Denn obwohl Clubs zwar

schon immer als utopische Räume gedacht, sich als Safe Spaces und

Rückzugsort für Minderheiten begriffen haben, sind sie letzlich immer

noch maßgeblich patriachal geprägt. Immer wieder sind die Schauplätze

sexueller und rassistischer Übergriffe. Die oft strenge und willkürliche

Türpolitik, die immer wieder als Voraussetzung für unbeschwertes Feiern

beschworen wird, scheint allem demokratischen Denken radikal

entgegengesetzt zu sein. Die genauso oft besungene Freiheit, die immer

mit einem Hauch Revolutionsgefühl einhergeht, ist längst touristifiziert

und in Häppchen verkauft, womit Feiern längst derselben

Verwertungslogik folgt wie Shopping, Fitness oder der tägliche Gang zur

Arbeit. Schon Mark Leckey thematisiert das, wenn er in seinem Werktitel

mit der Jeansmarke Fiorucci die Warenwelt als untrennbares Element der

Dance-Kultur nennt.

Bei allen Überschneidungen fällt auf: Nur wenige Künstler*innen und Werke werden dieser Komplexität, der Vielschichtigkeit des Club-Universums so richtig gerecht. Denn trotz seiner inhärenten Widersprüche bleibt dieser vor allem laut, düster, voll und heiß – und widersetzt sich damit oft externen Aneignungsversuchen. Wo sowohl die Kunst als auch die Clubkultur einen

großen Teil ihrer Anziehungskraft aus dem utopischen Heilsversprechen

einer offenen Gegenkultur zieht, scheint sich die Kunst im grell

beleuchteten White Cube längst endgültig kommerzialisiert zu haben.

Während sie so kaum mehr wirklich gegenkulturelles Potential behaupten

kann, hat sich die Clubkultur für viele ihrer Akteure und in der

öffentlichen Wahrnehmung ihre Widerständigkeit weitgehend bewahrt.

So

ergibt sich eine zweite Ebene, die die Clubkultur für die Kunst

interessant macht: Der Club ist im nach Authentizität lechzenden 21.

Jahrhundert noch eine der wenigen Möglichkeiten geblieben, wie man sich

zwischen Stahl-Glas-Plastik-Oberflächen und Handyscreens noch erden und

mit einer Portion Realness aufladen kann: Die exotische

Anziehungskraft des »Anderen«, die Picasso in afrikanischen Masken sah,

scheinen heute die Tanzrituale des urbanen Undergrounds herzugeben.

Trotz seiner inhärenten Widersprüche bleibt der Club vor allem laut, düster, voll und heiß – und widersetzt sich damit oft externen Aneignungsversuchen

Diese Art von Zugang muss allerdings letztlich scheitern – im Vergleich zu Anne Imhofs cleverer Aneignung oder Leckeys Video, das über Jamie xx' Remix-Track auch wieder seinen Weg in die Clubkultur gefunden hat, lassen etwa Events wie die Staatsballett-Performances im Berghain oder Fotografien von Türsteher*innen einen etwas schalen Geschmack im Mund zurück.

Am spannendsten sind die Auseinandersetzungen

dort, wo der Blick ganz außen bleibt. Wie bei dem in der Ausstellung HYPER! A

JOURNEY INTO ART AND MUSIC gezeigten Kork-Modell I've never been to

Berghain des Berliner Künstlers Philip Topolovac, das die blockartige

Architektur des ehemaligen Kreuzberger Kraftwerks als Kaaba-artigen

Kubus im Museumsraum inszeniert. Damit historisiert Topolovac den Club

nicht nur und rückt ihn in die Nähe von Grand-Tour-Zielen des 18.

Jahrhunderts, sondern erinnert vor allem an eine weitere Tatsache, die

das Berghain so faszinierend macht: Es gibt keine Bilder aus dem Inneren

des Sehnsuchtsortes – Fotografieren ist im Berghain streng verboten. So

bleibt man draußen stehen und begreift: Club-Erfahrungen kann man eben

nicht im Museum machen. Nur auf der Tanzfläche.

Raphael Dillhof studierte in Wien Kunstgeschichte mit Schwerpunkt

Architektur. Er arbeitet als freier Autor und ist Teil des Kurator*innenteams der Club-Kunst-Reihe Trauma Team im Golden Pudel Club.

Die Ausstellung HYPER! A JOURNEY INTO ART AND MUSIC ist bis zum 4. August in der Halle für aktuelle Kunst zu sehen.