Virtuelles Laminat

20. Februar 2019

© ZDF

20. Februar 2019

Wenn angekündigt wird, man wolle die »junge Zielgruppe« erreichen, dann ahnt man schon nichts Gutes. Meistens handelt es sich dann um etwas Digitales. Eine einfache Website zu betreiben oder in Social Media aktiv zu sein, bedeutet Digital aber schon längst nicht mehr. Heute muss es schon Augmented Reality oder Virtual Reality sein, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mit virtuellen Welten wird vermutlich immer dann besonders gerne experimentiert, wenn das Real Life als unzulänglich empfunden wird. Die Technik soll dabei oft Probleme lösen, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt.

Die niederländische Kremer Collection löst mit ihrer Existenz als virtuelles Museum etwa das Problem, dass man gerne ein prunkvolles Museumsgebäude für eine private Kunstsammlung hätte, sich einen physischen Neubau aber nicht so recht leisten kann – oder will. Also erschuf man ein Museumsgebäude, durch das sich der Besucher dank Virtual Reality bewegen kann. Mit einem Headset kann der Nutzer eine von Architekt Johan van Lierop entworfene VR-Galerie betreten, die 70 Gemälde von Alten Meistern beinhaltet. Um das zu ermöglichen, wurden die Kunstwerke zuvor durch das Verfahren der Photogrammetrie erfasst – eine Technik, bei der Tausende von Bildern jedes Gemäldes aufgenommen werden. Dies ermöglicht es, die Werke der Alten Meister hochauflösend und in besten Lichtverhältnissen virtuell zu erleben.

Besucher des Kremer Museum können die Gemälde in der virtuellen Realität ganz dicht betrachten, sogar Farbschichten und die Beschaffenheit der Leinwände sind erkennbar. Mit einem Klick kann der VR-Besucher auch hinter die Gemälde blicken und hier Notizen oder ähnliches auf der Bildrückseite entdecken – etwas, was in der Realität in einem Museum nie möglich wäre. Neben den Gemälden erscheint darüber hinaus der Sammlungsgründer George Kremer zusammen mit seiner Frau Ilone als Hologramm und erzählt (als Audioguide eingesprochen) Hintergründe zur Sammlung.

Andere Museen wie das Smithsonian American Art Museum

experimentieren mit Laserscanning und Photogrammetrie, dem Erstellen von

3D-Modellen aus 2D-Fotografien. Man kann sogar in Kunstwerke

»eintauchen« oder das virtuell nachgebildete Museumsgebäude über ein

Portal verlassen, um an einen anderen Ort zu gelangen, der auch wieder

in Anlehnung an einen real existierenden Ort virtuell nachgebildet

wurde.

Eigentlich verwundert es,

dass im Kulturbereich immer wieder beschlossen wird, dass das Real Life

im virtuellen Raum nachgebildet werden soll. Theoretisch ist alles

möglich, praktisch entscheidet man sich dann aber doch dafür, dass ein

digitales Museum auch so auszusehen hat, wie ein echtes Museum: Der

Besucher bekommt Wände vor die Nase gesetzt, an denen Bilder hängen, und

sieht sich mit Fluren konfrontiert, die er zurücklegen muss, um zur

nächsten Wand mit einem Bild zu gelangen.

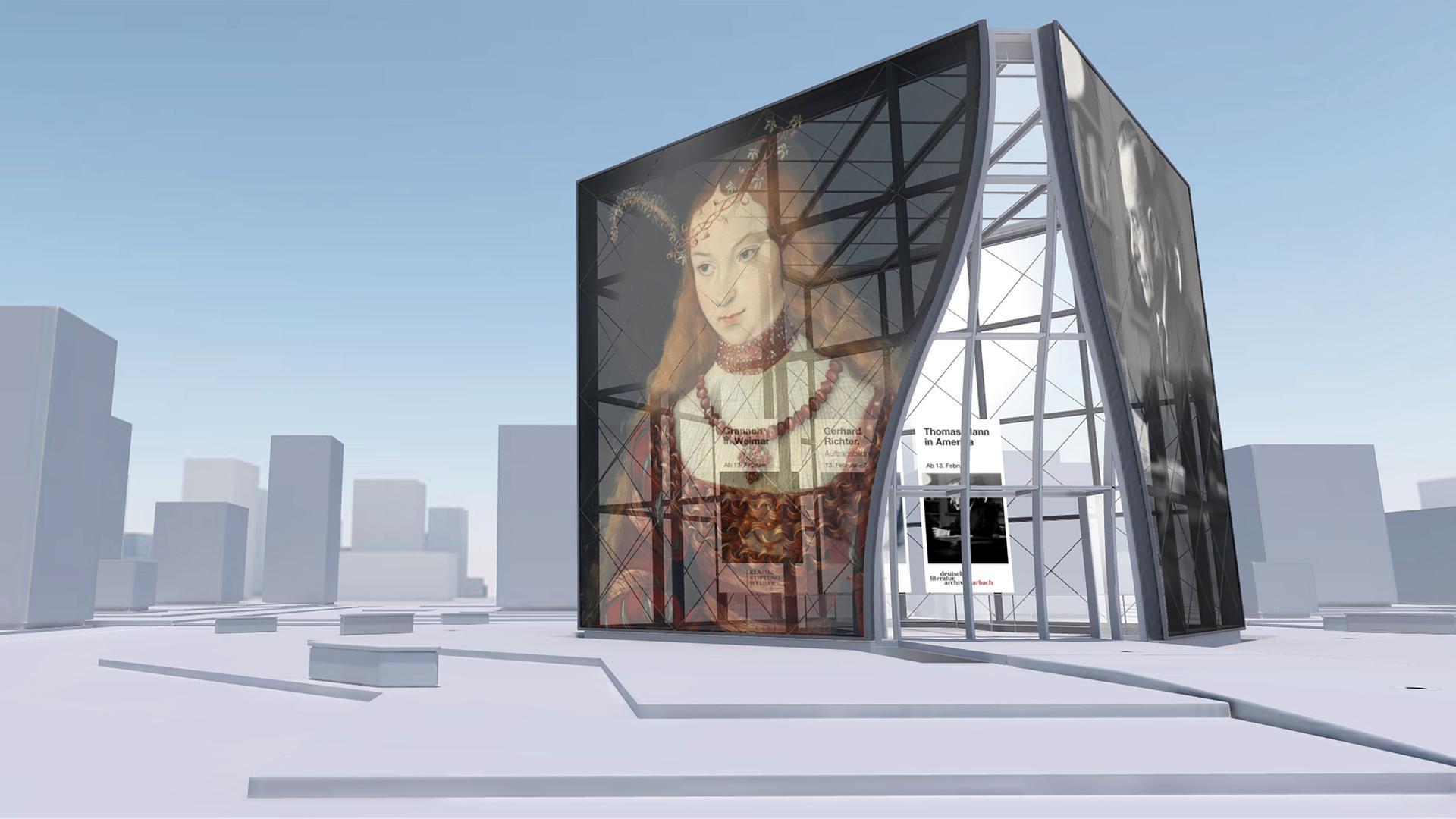

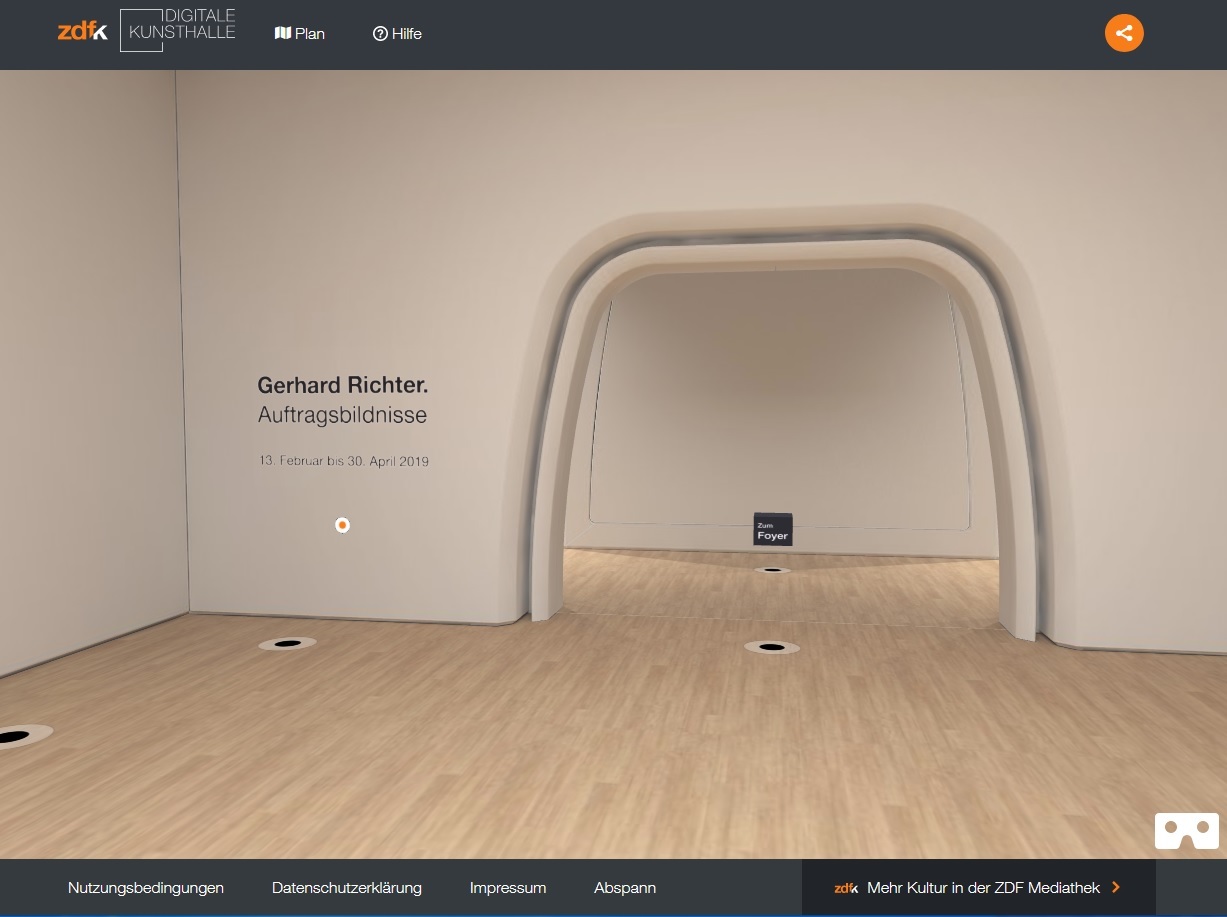

Für nichts anders hat sich jetzt auch ZDFkultur entschieden, das

soeben seinen digitalen Kulturraum vorstellte. »Per Klick« soll man sich

hier durch eine Digitale Kunsthalle bewegen, die natürlich auch wieder

Wände und Flure haben muss – und ein Oberlicht an der Decke, denn

Museumsgebäude haben eben oft ein Oberlicht. Der virtuelle Besucher weiß

am Ende sonst vielleicht gar nicht, dass er in einem Museum ist, wenn

die Wände, Flure und musealen Oberlichter fehlen würden. Vielleicht ist

das mit der Ankündigung »nahbar und nutzerfreundlich«

gemeint: Man soll sich in einem Raum wiederfinden, den man bereits so

ähnlich schon kennt. Der geübte Museumsgänger weiß eben, dass an Wänden

Kunst zu finden ist. Nur der Kulturbanause fragt sich, warum man in der

virtuellen Welt überhaupt eine Wand braucht – oder ein Oberlicht.

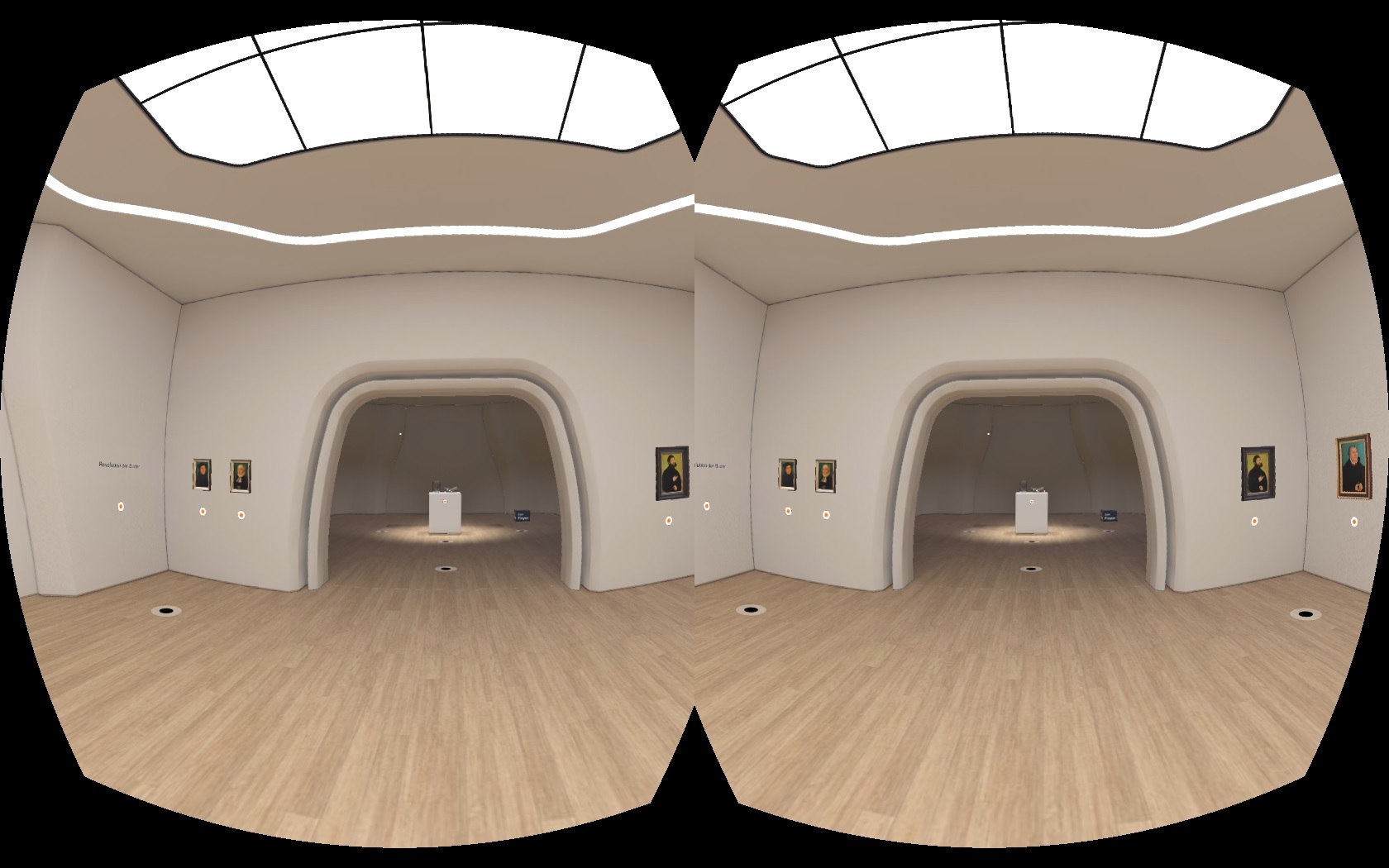

Ob man ein virtuell nachgebildetes Museumsgebäude als nahbar empfindet, wird letztendlich jeder Nutzer für sich selbst entscheiden müssen. Was jedoch auch objektiv überprüft werden kann, ist die Nutzerfreundlichkeit. So ein virtueller Museumsraum braucht zunächst erstmal ganz schön lange, um zu laden. Und da bekanntlich in Deutschland nicht jede Milchkanne G5 Netz hat – oder jeder Ort eine schnelle Internetverbindung – ist der Besuch der Digitalen Kunsthalle mit Wartezeit verbunden. Ist die Ladezeit beendet, wird man mit der einen oder anderen Ausstellung belohnt, etwa Gerhard Richter. Auftragsbildnisse der Staatlichen Sammlungen Dresden.

Man

befindet sich in einem tristen beigen Raum mit deprimierendem Laminat.

Spätestens hier fragt man sich, warum in einer virtuellen Welt, in der

der Fantasie keine Grenzen gesetzt sein müssten, jemand Laminat verlegt.

Auch dem geübten Museumsgänger muss die Idee kommen, dass man diese

virtuelle Kunsthalle schöner hätte gestalten können. Fliesen,

Steinfußböden, Holz – die meisten Museen haben in der Realität recht

ansehnliche Böden. Aber vielleicht soll hier in der Digitalen Kunsthalle

der Fußboden auch nicht ablenken von den Werken an den Wänden. Unter

diesen befindet sich je ein Punkt in ZDF-Orange. Per Klick öffnet sich ein Menü,

über das der Besucher mehr über das ausgewählte Kunstwerk erfährt, über

die Biografie der abgebildeten Person (es geht ja um Richters

Auftragsportraits) sowie über den Kontext des Werks. Wer genug gesehen

hat, gelangt über einen kleinen, im Raum schwebenden Würfel zurück zum »Foyer« – was wieder mit reichlich Ladezeit verbunden ist.

Je nach Internetverbindung könnte bei dem Versuch, eine Ausstellung

zu betrachten, der Browser Alarm schlagen. Spätestens dann sieht man

sich mit einer harten Entscheidung konfrontiert: Will ich das wirklich

fortsetzen? Ein beherzter Klick auf »Weiter ausführen« gibt dem Browser

noch etwas Zeit. Doch spätestens wenn man beispielsweise den VR-Service am

Smartphone testen möchte, braucht man wieder Geduld – und Datenvolumen.

Das

ZDF wirbt auf seiner Website für die Digitale Kunsthalle mit dem Teaser »Ausstellungen besuchen, ohne dafür ins Museum zu müssen«, so als sei

der physische Museumsbesuch ein Problem, das gelöst werden muss.

Tatsächlich ist der Besuch eines Museums »vor Ort« mit zahlreichen

Barrieren verbunden und es ist unbestritten, dass Kulturgüter jedem

barrierefrei zugänglich sein sollten. Warum man sich aber im Fall der

Digitalen Kunsthalle von ZDFkultur dazu entschieden hat, eine virtuelle

Darstellungsform zu wählen, die mit neuen Barrieren verbunden ist –

angefangen von der fast unmöglichen Navigation am Smartphone bis hin zur

umständlichen Ladezeit bei schwacher Internetverbindung – erschließt

sich nicht.

Warum muss ein virtuelles Museum wie ein physisches Museum aussehen?

Warum reicht es nicht, Kunstwerke Open Access ins Netz zu stellen,

begleitet von ergänzenden Informationen, verbunden mit einem Suchsystem?

Vielleicht ist es Zeit, sich von der Vorstellung zu lösen, ein Museum

müsste ein physischer Ort sein – oder zumindest diesen nachbilden. Wer

ein »junges Publikum« erreichen möchte, wie es Hermann Parzinger,

Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und einer von 35

institutionellen Kooperationspartnern der Digitalen Kunsthalle, bei ZDF

heute formulierte, könnte dieses

Publikum vielleicht zunächst erstmal nach seinen Bedürfnissen fragen.

Die meisten würden vermutlich antworten, dass eine einfach Navigation

und eine geringe Ladezeit schon mal ein Vorteil wären. Davon abgesehen,

dass vielen Kunstfans eine brauchbare, mobilfreundliche Datenbank

vielleicht auch ausgereicht hätte – ganz ohne Laminat.

Angelika Schoder ist Literaturwissenschaftlerin und promovierte Soziologin. Sie veröffentlichte bereits Beiträge in art – Das Kunstmagazin sowie bei Public History Weekly. Bei musermeku.org schreibt sie seit 2013 über digitale Kulturthemen.