Nah und fern

12. November 2018

© Ralf Ziervogel/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

12. November 2018

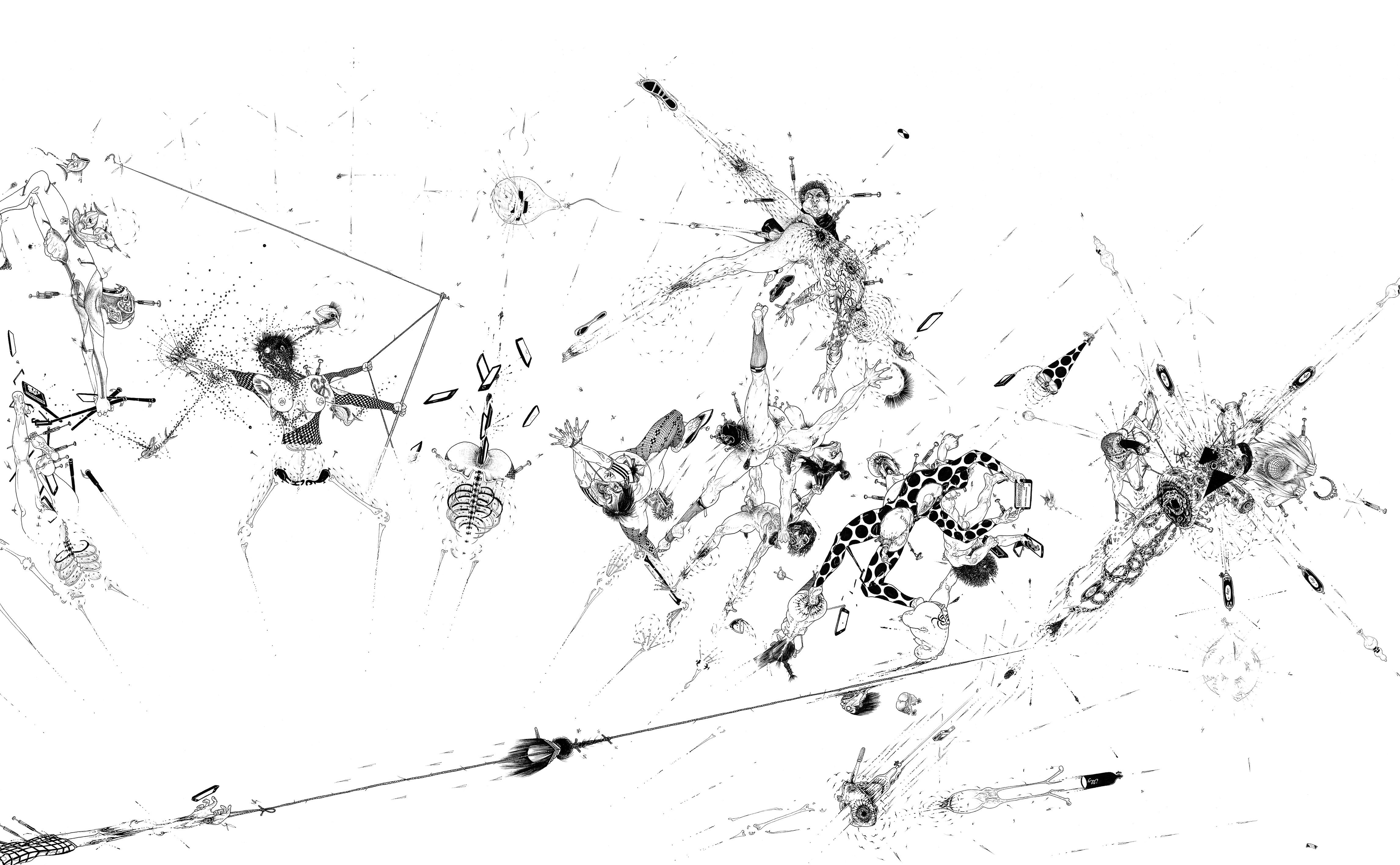

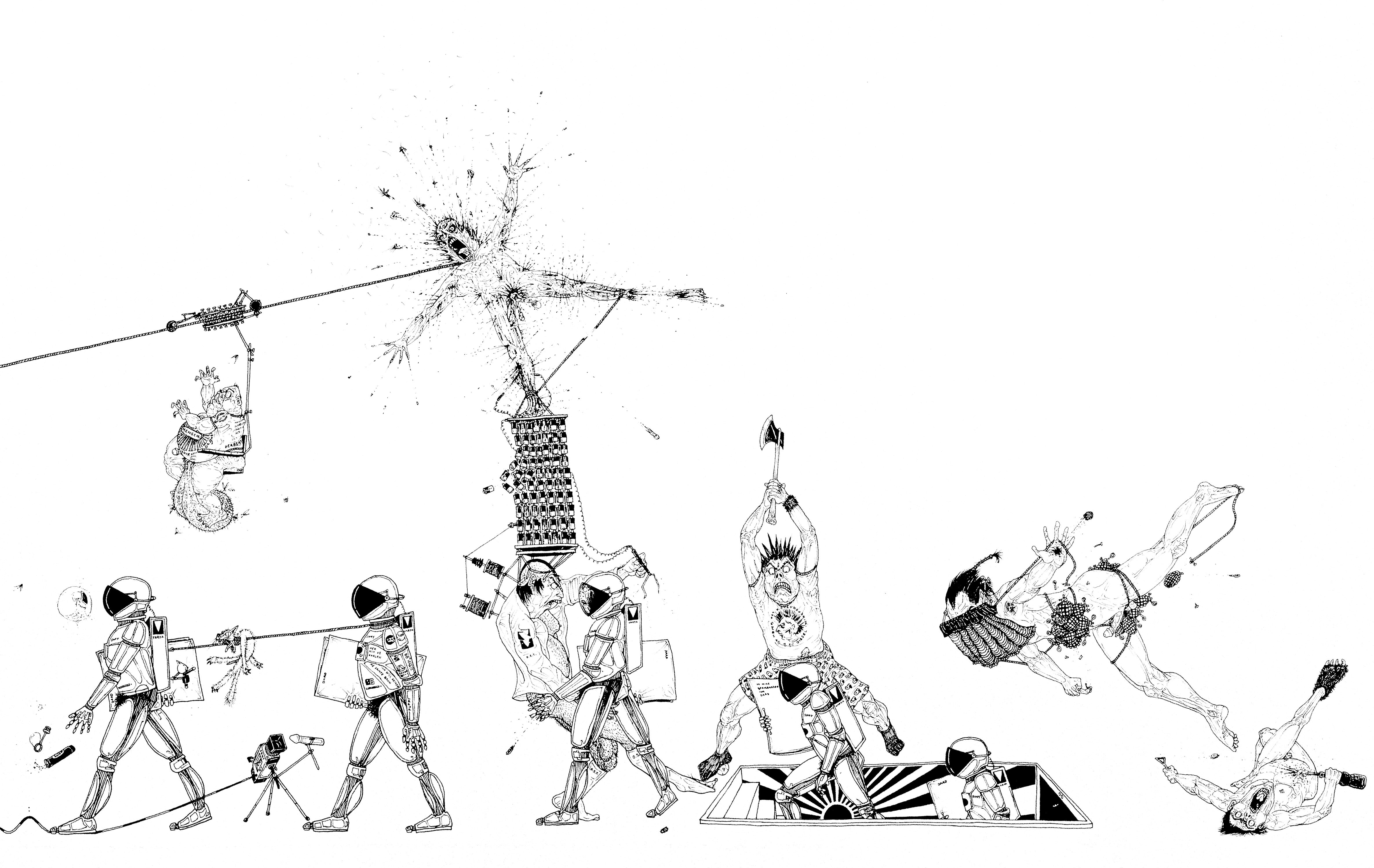

In kaum einem Text, der Ralf Ziervogels zwischen zirka 2003 und 2011 entstandene figurative Federzeichnungen beschreibt, fehlt das Wort Comic. Die Beschreibungsabsicht bezieht sich dabei offenbar weniger auf den Comic als Medium, sondern zielt auf das redensartig Comichafte ab, als vage Referenz einer umgangssprachlich-sprichwörtlich überzeichneten, bizarren, verspielten oder motivisch drastischen Ästhetik. Dafür spricht auch, dass der Begriff gern in der Nachbarschaft von »Splatter« auftaucht – insgesamt etwa so, wie die von realer Gewalt oder einem Realismus-nahen Darstellungsmodus weit entfernte Gewaltinszenierung in Quentin Tarantinos Film Kill Bill mitunter comichaft genannt wird. Geschuldet ist diese Zuschreibung den grotesk verrenkten, in radikal entfesselter Physis verkeilten, bis zum Zerreißen und darüber hinaus gespannten Leibern, den überweit aufgerissenen Mäulern und Augen, den brutal penetrierten natürlichen sowie oftmals gewaltsam neu gestanzten Körperöffnungen, den Blutspritzereien, den karikaturartig verzerrten Physiognomien und sonstigen anatomischen Exzessen, vor denen die entsprechenden grafischen Werke Ziervogels wimmeln.

Abgesehen von dem Verdacht, dass immer auch ein bisschen Erleichterung mitschwingt, wenn etwas als comichaft erkannt wird, da dies Distanz zu unangenehm derben Bildinhalten schafft: Ralf Ziervogels zeichnerisches Schaffen liefert noch weitere gute, wenn auch keinesfalls verbindlich zwingende Gründe dafür, es probehalber mit jenen Darstellungs- und Ausdrucksformen abzugleichen, die der gezeichneten Bildgeschichte bzw. sequenziellen Erzählkunst eigen sind. Die Krückstock-Anmutung einer solchen Gegenüberstellung ist vor allem deshalb augenfällig, weil es sich bei Ziervogel um einen energisch solitären Künstler handelt, dessen unberechenbares Werk keiner Schule oder Strömung angehört. Diesem Annäherungsversuch – Ziervogel neben den Comic gerückt – geht es um Anrisse, Einfälle und Auffallendes, entlang an ein paar Stichwörtern, in denen sich konkreter veranschaulicht, warum man angesichts von Ziervogels Zeichnungen ans Comichafte denken darf.

Zeichnung

In der bildenden Kunst steht das Zeichnen in latent

zwiespältigem Ruch, trotz kanonischer Zeichner wie Albrecht Dürer,

Gustave Doré oder Francisco de Goya. Einerseits ist es

Grundlagenhandwerk – der sichere und sichtbare Strich als Demonstration

ehrlicher Arbeit am Motiv, an Konturen, Proportionen, Perspektive,

Präzision, Räumlichkeit und Ähnlichkeit. Andererseits sieht die

Zeichnung neben dem Gemälde ein wenig blass aus – man assoziiert die

Skizze, die (Vor-)Studie, die Ideennotiz, die erste Annäherung, das

Unfertige – und klebt zudem sehr am Illustrativen; eben Handwerk, keine

Kunst. Die berühmten druckgrafischen Sammlungen Goyas wie die Caprichos,

die Desastres de la guerra oder die Disparates zum Beispiel wimmeln von

Mensch-Tier-Hybriden, Kannibalen, schreienden Irren, zerstückelten

Körpern, Folterern und Gefolterten.

Die naturgegebene Intensität der

Sujets, die dargestellten Kaprizen, Schrecken und Torheiten korrelieren

dabei mit den Kaprizen, Schrecken und Torheiten der Form: einem Mangel

an Form, der sich unübersehbar als grafisch Gemachtes, wie nervös

Hingeworfenes ausstellt, sich seriell auswächst und diese Werke mit

einem unruhigen Leben füllt, das der Hofmalerei ihres Schöpfers abgeht.

Motivisch stehen Ralf Ziervogels Tintenzeichnungen in durchaus enger

Verwandtschaft zu Goyas Grafiken, aber bei Ziervogel löst sich die

Zwiespältigkeit des Zeichnerischen in nichts auf. Die Lebendigkeit

seiner grafischen Werke entspringt weniger ihren maßlos exzessiven

Bildtopoi, sondern zuallererst ihrem Übermaß an Form. Ziervogels penibel

perfektionistischer Strich erhebt die Zeichnung wie selbstverständlich

zur Königsgattung. Die monströse Präzision der Linie geht derart weit,

dass der Vollzug zeichnerischer Techniken wie die der Linie oder der

Schraffur genauso hinter ihr verschwinden wie die Möglichkeit, das

unmittelbar Drastische des Gezeichneten komfortabel als sogenannte

Provokation zu entsorgen oder eine Ausdrucksabsicht des Künstlers zu

identifizieren.

Alles ist organisch und anorganisch zugleich, die Handschrift so unverkennbar wie in ihrer fast mechanistischen Akribie zutiefst unpersönlich. Wie Ziervogel es im Gespräch mit Daniel Völzke formuliert: »Mir geht es eher um Formales. Darum, der Architektur von Menschenkörpern näher zu kommen. […] Die filigrane Ausführung aber dämpft die Wucht ein wenig, weil die Arbeiten etwas von einer unantastbaren Kunstdevotionalie bekommen.«

Der Federstrich dient nur

vordergründig der gegenständlichen Darstellung – Hauptgegenstand der

Zeichnung ist der Strich selbst. Diese Konsequenz bleibt der

Comiczeichnung für gewöhnlich verwehrt. Im Comic ist die Zeichnung immer

auch Mittel zum Zweck. Sie steht im Dienst des Narrativen, fixiert

räumlich und zeitlich einen Handlungsausschnitt, wird in eine sich

optional gegenseitig unterstützende Balance mit dem Text gezwungen –

wobei der Comic die schriftsprachlichen Elemente, mit denen die Bilder

kombiniert werden, als Teil der Grafik präsentiert und wiederum

Ziervogels Zeichnungen nicht selten von Wörtern und Satzfetzen als

ornamentale, den weißen Bildgrund dynamisch strukturierende Ketten

durchzogen sind. Ziervogel ist sich als zeichnender Künstler mit dem

Comic darin einig, »den Blick in die Schwebe einer ›unmöglichen‹ Doppelorientierung zu bringen; er soll zugleich schauen und lesen, sehen

und entziffern«, wie Jens Balzer und Martin tom Dieck in ihrem Essay

Nicht versöhnt: Bilder und Texte im Comic (erschienen 1998 im

Schreibheft Nr. 51) feststellen.

Entgegen der strengen Präzision Ziervogels, die das Figürliche ganz dem Strich entwachsen lässt, ist die Comiczeichnung – bei aller Stil-, Formen- und Technikvielfalt – überwiegend der Kontur verpflichtet und lässt den Strich hinter dem Gegenstand idealerweise unsichtbar werden. Wenn man französischen Könner*innen wie Marcel Gotlieb alias Gotlib, Philippe Druillet, Claire Bretécher und Jean Giraud alias Moebius dank der ab 1969 im französischen Vorabendfernsehen ausgestrahlten Sendung Tac au Tac dabei zuschaut, mit welcher spontanen und traumwandlerischen Sicherheit sie Horizontlinien setzen oder überaus überzeugende Kamele skizzieren, mag man Ziervogels schwer erarbeitete Filigran-Fantasien und die leicht geführten Fasermaler der Comic-Routiniers vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen: den der Zeichnung als höchste Kunst des Handwerks.

Federn

Der kanadische Comic-Künstler Dave Sim, geboren 1956,

steht in der Stiltradition des klassisch-fotorealistischen

Schwarz-Weiß-Zeichnens. Seine Serie glamourpuss, zwischen 2008 und 2012

erschienen, ist ein als Modemagazin-Parodie getarnter historischer

Essay, der sich genau dieser Tradition widmet. Im vierten Heft

beschreibt Sim, wie Bernie Wrightson (1948-2017) in den 1970er Jahren

mittels Tusche-Schraffur seine legendären Horror-Comics,

Frankenstein-Illustrationen und

unverkennbaren Monster-Anatomien schuf, als Höchstmaß schierer

Unmöglichkeit: »Kein anderer Comiczeichner arbeitete mit so dünnen

Pinselstrichen wie Wrightson. Er tauchte das Haar in die Tinte und

rollte und rollte und rollte den Pinsel solange über ein Schmierblatt,

bis er ›scharf‹ genug war. Dann trug er eine, zwei oder drei sogenannte

Federn auf (schräge, sich verjüngende Tuschestriche). Danach war es an

der Zeit, den Pinsel auszuwaschen, zu trocknen, ihn wieder ins

Tintenfässchen zu tauchen, um zu rollen und zu rollen und zu rollen,

bis … Sie wollen wissen, wie Bernie Wrightson die kompletten 1970er

verbrachte? Schauen Sie sich die zehn Hefte Swamp Thing, eine Handvoll

Stories für die Horror-Magazine Creepy und Eerie sowie seine

Frankenstein-Grafiken an. Zieht man hier und da ein, zwei Stunden ab,

liegt es vor Ihnen: Bernie Wrightsons gesamtes Leben in den '70ern (ich

übertreibe nur ein ganz kleines bisschen).«

Das ist nicht wahnsinnig weit entfernt von Ziervogels Arbeit an der Architektur von Menschenkörpern und an mit diesen Körpern kollidierenden Objekten, wie etwa in Endeneu I von 2006. Wrightson musste sein Ding aus dem Sumpf nach zehn Ausgaben an einen anderen Zeichner übergeben, weil der Arbeitsaufwand ein massives Hindernis beim Einhalten kulturindustriell getakteter Abgabetermine darstellte. Eine solche Hingabe macht im populären Genre-Comic selten Schule. Wrightson ist Großgrafikern wie Doré oder William Hogarth näher als seinen Zunftkolleginnen und -kollegen. Das aus ähnlichen Gründen wie im Falle Wrightsons überschaubare, allerdings gänzlich ohne Schraffuren auskommende Werk von Geof Darrow (Hard Boiled, Shaolin Cowboy) besteht aus detailversessenen, bis zum Bersten mit Informationen vollgestopften Wimmelbild-Panoramen, in deren eingefrorenem Ereignis-, Gewalt- und Geschwindigkeitsreichtum das überforderte Auge vergeblich nach Überblick sucht – als triebe ein manischer Moebius im Art-brut-Rausch den durch das Werk Hergés (Tim und Struppi) geprägten Stilbegriff der Ligne claire = klaren Linie auf die hyperrealistische Spitze. Alex Toth (1928-2006, am Zeichenbrett verstorben), einer der auffälligsten amerikanischen Comic-Künstler der 1950er bis 1970er Jahre, setzt demgegenüber seine Federn so expressiv, breit und sparsam, dass angesichts der beinahe abstrakten Eleganz des Visuellen die generische Banalität des Stoffes (Zorro, Western Gunfighters, Young Romance) keine große Rolle spielt.

Original und Reproduktion

Mit unantastbaren Kunstdevotionalien

hat es der Comic nicht so. Im populären US-Comic herrscht traditionell

quer durch sämtliche Genres Arbeitsteilung. Das Szenario beziehungsweise Story und

Text, Vorzeichnung, Reinzeichnung mit Tusche, Kolorierung sowie oft auch

die Cover-Illustration werden von verschiedenen Leuten verantwortet.

Die in altehrwürdiger Weise produktiven Franzosen und Belgier teilen

sich die Arbeit zu zweit; allenfalls ist jemand drittes für die Farben

zuständig. Auch Autorencomicschöpfer*innen wie Chris Ware, Lewis Trondheim,

Donna Barr, Daniel Clowes, Frank Miller, Emil Ferris oder Manu Larcenet –

deren Comics bis hin zum Lettering in Personalunion entstehen –

betrachten nicht ihre Originalseiten, sondern das gedruckte

Buch/Heft/Album als finales, wahres Werk. Manchmal sind die

Originalzeichnungen kleiner, manchmal größer als in der reproduzierten

Version, manchmal ist das Format identisch. Bill Watterson, Schöpfer von

Calvin and Hobbes, dem schönsten aller amerikanischen Comicstrips, ist

bekannt dafür, das Sammlertreiben um (seine) Originale zu hassen, was

nichts daran ändert, dass sein lebhaft-dynamischer Strich in jeder noch

so ordentlichen Druckfassung zumindest ein klein bisschen absäuft. Der

französische Superstar Enki Bilal hingegen gestaltet – als eine der

raren Ausnahmen – seine Einzelpanels hinsichtlich Größe und malerischer

Anmutung inzwischen von vornherein so, dass sie als lukratives

Auktionsmaterial taugen.

Seit 2008 nimmt Ralf Ziervogel mit der Serie Every

Adidas Got Its Story die motivische und stilistische Ausrichtung seiner

früheren Zeichnungen auf, dieses Mal im reproduktions- und

comiclesefreundlicheren Klein- bzw. Großpostkarten-Format. Seine älteren

Werke stellen in ihrem ungeheuerlichen Gigantismus jedes

durchschnittlich bemessene Ausstellungshaus vor kuratorische Probleme.

(Nebenbei: Um die Schund-Aura des seit den frühen Siebzigern auch Neunte

Kunst genannten Comics dunkler zu dimmen und seine prinzipielle

hochkulturelle Anschlussfähigkeit hervorzuheben, verweisen Apologeten

gerne auf den 68 Meter langen Teppich von Bayeux.) Die Reproduktion

dieser Riesenobjekte erfolgt dementsprechend nicht als die Ausstellung

as if begleitender Katalog, sondern als von Ziervogel eigenhändig

gestaltetes Künstlerbuch. Es ermöglicht, die Zeichnungen auf neue Art

wahrzunehmen. Die im Ausstellungszusammenhang fordernde bis strapaziöse

Bildbetrachtung beginnt dem Lesen einer sequenziellen Bilderfolge zu

ähneln.

Panel, Raum und Körper

Die Lektüre eines Comics erfolgt längst

nicht so stur linear von ganz links oben bis ganz rechts unten wie bei

reinem Text, sondern funktioniert komplizierter. Mit den Worten des

Filmemachers Alain Resnais: »Wenn ich müde bin, lese ich einen Roman, wenn

ich hellwach bin, einen Comic. Das ist anspruchsvoller, weil man

zugleich eine visuelle und textuelle Botschaft entziffern muss.« Der

Blick gleitet flüchtig über die gesamte Doppelseite, bleibt an einem

Panel-Detail hängen, mustert kurz die restlichen Zeichnungen und

fixiert das erste Panel links oben. Man liest den Kästchen-, dann den

Sprechblasentext (oder andersrum), setzt die visuelle Botschaft in Bezug

zur textuellen, zunächst im engen Rahmen der Einzelpanelgrenze, danach

im Übergang zum nächsten Bild der vorgegebenen Sequenz, um schließlich

zu diesem und jenem Bild- oder Textbaustein zurückzuspringen und ganz am

Ende die Seite als Totale zu erfassen.

Ralf Ziervogels Zeichnungen

stellen, so gesehen, noch höhere Ansprüche: als aus den Nähten

geplatzte, gesprengte und in einer Ordnung gänzlich eigenen Rechts neu

formatierte Comicseiten. Die unzähligen Zollstöcke, Stäbe, Lampenhälse,

Strickleitern und Speere wirken nicht zuletzt vor der großflächigen weißen

Leere der Hintergründe, als hätte eine Implosion vormalige, mehr oder

weniger starre Panelraster dazu gezwungen, sich plötzlich als

eigenmächtige Elemente der anarchischen Dynamik der Figuren

anzuschließen. Wenn Ziervogel am unteren Rand von Ofu II (2006) räumlich

korrekte Bodenlöcher zeigt, denen Roboter oder Cyborgs entsteigen und

welche dem ständig nach perspektivischer Sicherheit suchenden Blick ein

wenig Orientierung verschaffen, ist dieser überraschend naive

Comic-Effekt ein wahrhaft abgründiger Bilder-Witz.

Die für viele japanische Mangas charakteristischen, auf etliche Seiten zerdehnten Actionsequenzen werden von Ziervogel gleichzeitig aufs Dichteste komprimiert und in neuen Endlos-Arrangements verschlungen, die dem Sequenziellen dessen Darstellungsfunktion als Struktur zeitlich aufeinander folgender Handlungsabläufe austreiben. Triebhaft-pervers verdrehte und im schlimmsten Fall buchstäblich auf links gezogene menschliche Gestalten, wie sie die Underground-Comix von Robert Crumb oder Greg Irons bevölkern, sind für Ziervogels Feder Body-Horror-Material, jeglichen narrativen oder anthropologischen Gerüsts beraubt, im Geiste der eiskalt autonomieästhetischen Parole des von H. G. Wells erschaffenen Vivisektionskünstlers Dr. Moreau: »Ich wollte – das war das Einzige, was ich wollte – die äußerste Grenze der Gestaltungsmöglichkeit in einer lebenden Form finden.« Bei aller provisorischen Nähe zu gewissen formalen Eigenheiten ist es dann doch die entschiedene, immerhin konstruktiv-symbiotische Ferne, in die sich Ralf Ziervogels Tintengrafiken zum Medium Comic setzen. Die Grenzen der sequenziellen Kunst sind wesentlich enger gezogen als die äußerste Grenze der Gestaltungsmöglichkeit.

Dr. phil. Sven-Eric Wehmeyer, geboren 1972, arbeitet als freier Redakteur, Übersetzer und Autor. Er hat ein starkes Faible für Horror, Comics und Heavy Metal.

Die Ausstellung RALF ZIERVOGEL – AS IF ist noch bis zum 27. Januar 2019 in der Sammlung Falckenberg zu sehen.